从“抗震号”到“复兴号”

钢轨上驰骋向前的唐山力量

记者 魏伟

从“抗震号”到“复兴号”,49年风雨兼程,中车唐山公司在地震废墟上书写的,是一部浸透血泪却始终向上的奋斗史诗,更是唐山抗震精神最鲜活的注脚。

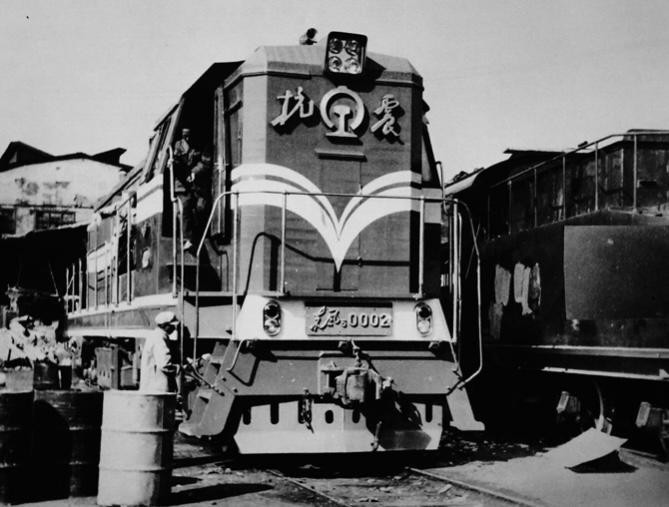

“抗震号”老照片。记者 王欢 翻拍

1881年,伴随中国第一条标准轨距铁路唐胥铁路的修筑,唐山机车车辆厂应运而生,它便是中车唐山公司的前身。然而,1976年7月28日的那场地震,让这个百年老厂瞬间沦为废墟——99%的生产场房、98%的生活福利房屋倒塌,砸坏设备1750台,职工震亡1768人,占职工总数的22.7%,职工重伤649人,职工家属震亡8718人,职工全家震亡户213户。

灾难面前,中车人没有低头。一块用粉笔写着“工厂党委抗震救灾指挥部”的木板,被挂在南门里的一辆客车上,原总装配厂工会主席邹祥禄回忆:“看见那块牌子,心里就有了主心骨,知道工厂还在,咱们有救了!”清扒队员李建新至今记得,大家徒手在废墟中抢救设备,发现被埋压的东风5型内燃机车时,为了不损伤它,没人舍得用锹镐,硬是用手扒、用肩扛,一点点清理掉覆压的瓦砾。

修复机车的日子里,大家一边自救复产,一边拼凑材料配件。当最后一道油漆工序完成,天空突然下起小雨,而简易厂房还未搭建,油漆遇水极易脱落。几十名员工立刻找来军用帆布,围成一圈高高举起,胳膊酸了、腿麻了,没有一个人挪动脚步,直到雨过天晴。震后不到两个月,这台编号“0002”的机车重获新生,被命名为“抗震号”。1976年9月中旬,当“抗震号”鸣着长笛缓缓驶出厂区,在场的员工们热泪盈眶。那声长鸣,是绝境中不屈的呐喊,更是重建家园的号角。

“我师父参加过‘抗震号’的生产,我们不仅要传承老一辈的技艺,更要把唐山抗震精神传下去。”中车唐山公司组装事业部首席技能专家苏健的话,道出了精神传承的力量。1979年起,国家将中车建设纳入规划,在丰润区建设新厂,工人们喊着“三人活、俩人干,抽出一人搞基建”的口号,硬是在保证修车产量的同时,当年就造出122辆新车,远超年产100辆的设计规划。

从1986年的22型新造客车,到1990年获振兴河北经济奖的YW25A型空调客车;从1998年中国首列双层内燃动车组,到2008年首列国产时速350公里动车组下线,开启高铁时代;再到“复兴号”跑出487.3公里/小时的世界铁路运营试验最高速,时速400公里跨国互联互通高速动车组、全球首列时速350公里高铁货运动车组相继问世…… 中车唐山公司的每一步跨越,都延续着“抗震号”那股“挺直脊梁、自强不息”的劲头。

如今,“唐山造”已驰骋全球,从亚非拉市场到欧美高端市场,葡萄牙波尔图的城轨列车、巴基斯坦的铁路客车,都镌刻着“中国创造”的印记。苏健说,要以技能大师工作室为平台,培养更多大国工匠,参与企业数字化转型。其实,从当年举着帆布护机车的工人,到今天钻研技术的团队,他们早已把抗震精神熔铸进每一列列车的筋骨里。

49年沧桑巨变,从废墟上的“抗震号”到领跑世界的“复兴号”,变的是速度与技术,不变的是唐山人刻在骨子里的坚韧。这精神,是灾难压不垮的脊梁,是绝境中开出的希望之花,更是“中国创造”砥砺前行的力量源泉。